創新實驗教學,鍛造新工科人才

222

222

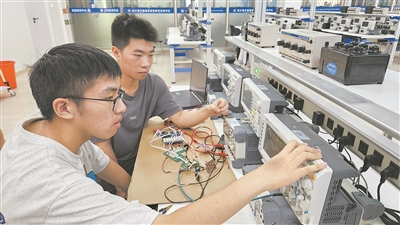

圖為哈爾濱工程大學大一學生在調試電路。哈爾濱工程大學供圖

近日,2025年國家級實驗教學示范中心聯席會電子學科組工作年會在哈爾濱舉行。來自哈爾濱工程大學電工電子實驗教學中心、東南大學電工電子實驗教學中心等全國61個國家級實驗教學示范中心主要負責人齊聚一堂,共話新工科實驗教學改革,探索實驗教學新風向。

在新工科加快建設的背景下,實驗教學進行了哪些改革,積累了哪些經驗?面向未來,如何發揮國家級實驗教學示范中心的作用,推進新工科實驗教學改革?對此,科技日報記者採訪了相關專家。

聚焦創新人才培養

實驗教學作為高等教育中一種重要的教學模式,在培養大學生科學精神、實踐能力與創新意識方面發揮著關鍵作用,是培育拔尖創新人才的必由之路。

2005年,教育部發布《教育部關於開展高等學校實驗教學示范中心建設和評審工作的通知》,決定在高等學校實驗教學中心建設的基礎上,評審建立一批國家級實驗教學示范中心,旨在推動高等學校加強學生實踐能力和創新能力的培養,加快實驗教學改革和實驗室建設,促進優質資源整合和共享,提升辦學水平和教育質量。

隨后,教育部分批發布國家級實驗教學示范中心名單。哈爾濱工程大學電工電子實驗教學中心、華中科技大學電工電子實驗教學中心等一批國家級實驗教學示范中心入選名單。

然而,隨著高等教育改革的深入發展,以及新工科、新醫科等“四新”學科的建設,傳統的實驗教學模式局限性日益凸顯。

2024年,教育部發布《教育部高等教育司關於開展實驗教學和教學實驗室建設研究工作的通知》,提出深入開展高校實驗教學和教學實驗室建設研究,發揮數字賦能作用,推動實驗教學改革,為建設適應新時代人才培養需求的新型實驗教學體系提供有力支撐。

“在新工科建設背景下,傳統實驗教學模式無法滿足創新型人才培養的全部需求。”國家級實驗教學示范中心聯席會電子學科組組長、東南大學教授胡仁杰表示,實驗教學已經進入聚焦創新型人才培養的新階段。

重構實驗教學體系

新工科強調學科交叉融合,注重培養學生解決復雜工程問題的能力。實驗教學對於實現新工科人才培養目標起著至關重要的作用。

如今,各高校都在推進新工科實驗教學改革。在課程教學方面,東南大學將7門傳統課程優化重組構建了項目化教學課程。“我們刻意模糊了課程邊界,把電子電路、控制理論、計算機視覺等知識打散重構,讓學生在解決實際問題的過程中完成知識遷移。”胡仁杰說。

除了東南大學之外,更多高校的新工科實驗教學聚焦“從知識傳授到能力躍升”這一目標進行改革。哈爾濱工程大學信息與通信工程學院副院長喬玉龍以電子電路和信號處理課程為例介紹說,學院將5門課程貫通,重塑課程的內在聯系,讓學生從典型電路測試起步,逐步完成模擬電路與數字電路系統的開發,最終制作出可實際運行的示波器。“通過工程系統化訓練讓學生建立整體認知,培養解決復雜工程問題的關鍵能力。”喬玉龍說。

在人工智能浪潮席卷全球的今天,高校實驗教學朝著融合智能技術、構建虛擬仿真實驗教學體系等方向大步邁進。

哈爾濱工業大學利用5G技術,將線下實驗室接入互聯網的同時,還在其中嵌入了AI專家系統。當學生在實驗過程中出現問題,系統會自動識別錯誤並給予指導,輔助學生更好地完成實驗的自主學習。

大連理工大學構建了分層次的虛擬仿真實驗教學體系。學校通過自主開發的移動實驗教學平台、多功能模塊化實驗設備以及網絡化實驗管理系統,實現資源的靈活配置與高效利用。

電子科技大學精心打造的“數智賦能實驗室”可以通過虛擬仿真實驗,實現對90%具有危險性、高成本項目的覆蓋。AI實驗報告系統能夠自動分析操作日志,進而生成學生能力評估畫像。校企共建的“雲上創新工場”打破了實驗的時空限制,讓學生可以隨時隨地遠程調用儀器設備開展創新實驗。

謀劃三大行動計劃

盡管實驗教學改革已取得一定成效,但與會專家坦言,新工科實驗教學仍面臨三重挑戰。首先是區域資源不均衡,各高校在虛擬仿真平台、智能實驗等方面的建設及投入存在較大差距。其次是技術融合深度不足,多數實驗仍停留在“數字輔助”層面,尚未實現“數據驅動”的質變。最后是評價體系滯后,傳統考核方式難以對學生的創新思維和系統能力進行有效衡量。

面對挑戰,國家級實驗教學示范中心相關負責人表示,他們正積極謀劃推進三大行動計劃。

在資源共享方面,國家級實驗教學示范中心將以50余個示范中心為核心,校企共建“新工科實驗雲”平台,讓全國高校師生通過區塊鏈技術實現實驗數據、教學案例的跨機構確權與共享。在技術融合領域,國家級實驗教學示范中心計劃三年內建成10個“AI+實驗”示范基地,重點突破實驗教學過程智能診斷、自適應學習路徑生成等關鍵技術。在評價改革上,國家級實驗教學示范中心正在開發基於實驗過程數據挖掘與分析的過程性評價系統,該系統能夠記錄學生從方案設計到故障排除的全流程數據,生成多維能力圖譜。

“實驗教學改革的關鍵,在於打破高校與企業、線上與線下、現在與未來之間的邊界。”胡仁杰說。(記者 朱 虹 通訊員 劉 濤)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量